发病机制

发病机制

发病机制:

1.洋地黄的临床应用 洋地黄治疗最重要的进展是否定了洋地黄强心作用的“全或无”观点。以往对心衰患儿应用洋地黄治疗,在治疗开始时即给予洋地黄化。现在已明确,洋地黄的作用与剂量呈线性相关,心肌收缩力的增强取决于剂量,小剂量即有良好作用。心衰程度较轻者需要洋地黄的剂量较小,而严重心衰者的需要剂量也应较大。由于洋地黄的负荷量等于中毒量的1/3~1/2,洋地黄毒性反应的发生远较洋地黄用量不足为多见,其危害性亦较大,更主要的是低于洋地黄化剂量也可起一定的强心作用,故应放弃洋地黄化观点,应视患儿心衰的轻重、急缓及其他具体情况来给药。

2.毒理学 洋地黄的作用由于其细胞内的药浓度高于血浆值,两者平衡的建立要几小时(地高辛需6~8h),地高辛是洋地黄毒苷的降解产物,半衰期是33~34h,而洋地黄毒苷则要6~7天。地高辛由肾脏排泄,洋地黄毒苷是先代谢后再经肾排出。由于药物的治疗量与中毒量接近,增加了中毒的危险。洋地黄中毒与药物剂量、体重、体表面积、肌群的大小有关,而且易在骨骼肌中蓄积。

3.病理生理 洋地黄可增加心肌的收缩力,减慢心律,增加迷走神经紧张度使窦房结去极化作用减慢,它可减低心耳和心室的不应期,改善心肌的收缩力,心电图见Q-T间隔缩短,使房室结不应期延长和希氏束传导减慢,总之,在心脏自主性和心肌兴奋性方面抑制Na /K 泵,贮钠排钾使反应低下,容易发生异位节律。

洋地黄的毒性与其药理作用交叉,有两种机制:①抑制心肌传导;②脉冲的变质。

传导阻滞或多或少使窦房结和房室结电位改变,窦房结阻滞是间歇的原因,分一度、二度和三度。洋地黄可导致心脏异位节律出现和脉冲异位。前者可见严重的

窦性心动过缓,后者可发生期前收缩或

窦性心动过速。

抑制和兴奋作用的复合物是洋地黄中毒的特征,通常表现窦房结增快或阻滞或由心室肌兴奋自主收缩而出现

二度房室传导阻滞。

4.严重的因素

(1)病人自身的异常:如心肌肥厚,心肌缺血或坏死、

心肌炎、肺心病、心脏创伤或手术、严重肌萎缩、肾功能衰竭、血液透析、甲状腺功能低下、缺氧、发热及心脏淀粉样变性等。

(3)药物:如利尿剂、类固醇、利舍平、儿茶酚胺、奎尼丁等。

治疗

治疗

治疗:

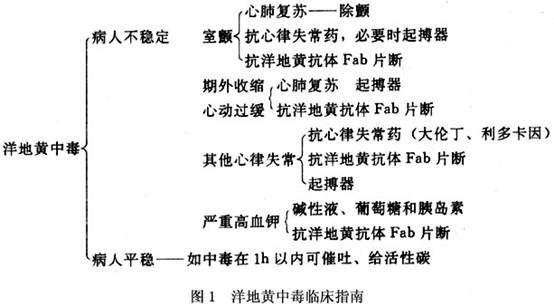

1.临床思维指南 图1。

2.急诊标准

(1)病人情况严重:

①室性纤颤:应心肺复苏或电除颤。

②抗心律失常药,必要时心外起搏器。

③抗

洋地黄抗体Fab段:先做皮试,阴性后用5%

右旋糖酐或0.9%生理盐水加入每毫克

洋地黄糖苷给60mg Fab片段,30min内静脉点滴,需要时可重复应用,其适应证:

A.每公斤体重进入0.3mg以上的地高辛。

B.地高辛的

血浆药物浓度≥614nmol/L(≥5.0ng/ml);有严重心律失常表现。

C.血流动力学异常。

D.高血钾。

F.中毒症状迅速恶化。

④计算公式:如不了解服入

洋地黄剂量,可用下述公式计算:

全部吸收量=C×K×公斤体重

K=对地高辛为0.0056,对

洋地黄毒苷为0.00056。

(2)全心衰:严重心动过缓:给心肺复苏、阿托品或起搏器。

(3)其他心律失常:

①大伦丁:可制止由

洋地黄毒性作用而引起的室性心律失常。当病儿出现二联律、室性心律或室性期前收缩时,利多卡因对上述心律失常有效。

②普拉洛尔(心得宁):治疗室性期前收缩。

(4)高钾血症:可用高张

葡萄糖加胰岛素,避免用钙剂。

3.病人情况平稳 误服1h内催吐和洗胃,并给

活性炭吸附。

慢性病人可行肾外清除,包括血液透析或腹膜透析等,但病儿应神志清楚。

4.低钾血症 较轻者口服

氯化钾1~1.5mEq[75~100mg/(kg·d)],严重心律失常者应在心电监护观察下由静脉点滴

氯化钾溶液(5%

葡萄糖500ml内含

氯化钾20~40mEq)每小时滴入0.5mEq/kg,总量不超过2mEq/kg,一旦心律失常消失或出现高血钾的心电图,应立即停止注入钾剂,患高钾血症和肾功能衰竭者忌用静脉钾剂。有三度房室传导阻滞或接近三度房室传导阻滞,则禁用

氯化钾静滴,以免钾离子更促进传导障碍而造成危险,而可用阿托品每次0.01~0.03mg/kg静脉注射。必要时采用人工起搏器。

流行病学

流行病学

病因

病因

发病机制

发病机制

临床表现

临床表现

实验室检查

实验室检查

其他辅助检查

其他辅助检查

诊断

诊断

鉴别诊断

鉴别诊断

治疗

治疗

预后

预后

预防

预防